Textos

Textinhos que eu escrevi por aí.

Adjetivos, MetaReciclagem e laboratórios experimentais

No início deste mês estive em Medellín, na Colômbia, participando da quinta edição das Jornadas Ciudades Creativas, organizada pela Fundação Kreanta. O texto abaixo é uma costura da minha apresentação na mesa sobre "Apropriação de tecnologias para cidades inteligentes". Pra quem já leu meus outros textos, esse não tem nenhuma novidade. Mas fica como impressão do momento. Assim que tiver tempo também quero publicar por aqui um relato sobre minha experiência durante o evento.

Respondendo a uma questão da plateia após sua palestra na edição de 2012 das Jornadas Kreanta, a socióloga Saskia Sassen problematizou a aparente "explosão de adjetivos" que tem atualmente acompanhado a reflexão sobre cidades e urbanismo: cidades criativas, cidades digitais, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e por aí vai. Disse que ela mesma tem tentado evitar os adjetivos, porque em pouco tempo as consultorias comerciais oportunistas que se multiplicam pelo mundo acabam por sequestrar quaisquer termos que poderiam ter alguma relevância.

Coincidentemente, dois dias antes eu havia discutido um tema similar em encontro com integrantes de diferentes projetos no Museu de Arte Moderna de Medellín. Naquela manhã de quarta-feira eu sugeria que em vez de encontrar o adjetivo certo para definir as cidades que queremos, talvez mais interessante fosse desenvolver a pleno a ideia (a utopia?) da cidade moderna como ambiente propício para a convivência com a diversidade cultural, o compartilhamento de infraestrutura e a otimização de recursos.

Durante minha curta estada em Medellín, acompanhando à distância o noticiário sobre as eleições municipais no Brasil que aconteceriam na semana seguinte, eu ainda reformularia minha opinião sobre o tema: adjetivar a cidade pode sim ser temporariamente útil, como forma de contrapor-se a todas aquelas práticas arraigadas que vão no sentido oposto ao adjetivo em questão. Assim, falar em uma cidade criativa é posicionar-se contra a cidade conservadora (posicionar-se contra a agenda conservadora e as ações conservadoras dentro do espaço urbano); a cidade sustentável se opõe à cidade baseada no desperdício; defender a cidade inteligente é acusar e refutar as cidades imobilizadas pela falta de comunicação e planejamento. Mas a chave aqui é justamente o aspecto temporário: o adjetivo não deve ser a meta em si. Antes, é indicação importante de escolha de caminho prioritário.

Tenho uma sensação similar em relação ao discurso das cidades digitais, assim como ao da cultura digital, entre tantos outros. Dez anos atrás, uma das primeiras ações concebidas (embora nunca implementada a contento) pelas mesmas pessoas que à época estavam envolvidas com a criação da rede MetaReciclagem se chamava "Prefeituras Inteligentes". Naquele esboço de projeto encabeçado por Daniel Pádua, imaginávamos uma política pública baseada em espaços abertos que proporcionariam a reutilização de equipamentos eletrônicos ociosos para criar redes digitais abertas que propiciassem a livre circulação de informação. Com o tempo entenderíamos que prefeituras são frequentemente os ambientes menos propícios para tais impulsos libertários. Por mais que uma prefeitura aprendesse a ser menos estúpida, ela nunca seria tão inteligente quanto gostaríamos. Ainda assim, a qualificação pelo adetivo - o digital, o criativo, o inteligente - podem trabalhar no imaginário das pessoas e dos grupos envolvidos, criar uma disposição que possibilite propor ações concretas.

MetaReciclagem

Ao longo da última década, as diversas ações desenvolvidas de maneira distribuída através da rede MetaReciclagem acabaram deixando um pouco de lado a construção do discurso do digital – percebido ali como demasiadamente focado nas ferramentas de comunicação em si próprias, em contraposição à perspectiva de que o mais importante são as dinâmicas sociais que as tecnologias possibilitam. Em seu lugar, construiu-se uma história baseada em outros adjetivos. O livre, o aberto, o participativo, o colaborativo são centrais para a narrativa coletiva que circunda a MetaReciclagem.

Mas não deixamos de lado a intenção de trabalhar junto a diferentes instituições, tentando influenciar a maneira como elas desenvolvem suas ações. De maneira distribuída e dinâmica, integrantes da rede MetaReciclagem passou a buscar parcerias com o terceiro setor, com instâncias governamentais mais abrangentes - estaduais ou federais -, com organizações culturais. Contextos que oferecem um pouco mais de abertura para uma visão ampla em relação às novas tecnologias de comunicação.

Desde então, pessoas e grupos atuando dentro da rede MetaReciclagem criaram mais de uma dúzia de laboratórios em todas as regiões do país. Alguns desapareceram com o tempo, outros se reinventam até hoje. Se no início nos apresentávamos como um coletivo dedicado ao recondicionamento de computadores usados com a utilização de software livre, o uso social das redes digitais e o impulso à distribuição de cultura copyleft, hoje uma das definições mais comuns da MetaReciclagem é como rede aberta que propõe e articula ações de apropriação crítica de tecnologias para a transformação social. Cada um desses termos é naturalmente debatível, e isso ocupa boa parte do nosso tempo. A rede conta hoje com quase quinhentas pessoas em sua lista de discussão, influenciou um sem-número de projetos de tecnologia orientada para a sociedade, infiltrou-se em diversas discussões que supostamente não lhe diziam respeito, recebeu alguns prêmios e menções honrosas. Mais do que tudo, sabotou a si própria de maneira ativa e consciente - um método para manter sua potência transformadora e a desconfiança do poder institucional.

Também percebemos muito cedo que não nos interessava simplesmente reutilizar a tecnologia em si, mas sim o hábito de apropriação tão presente nas culturas populares do Brasil. Identificamos e buscamos valorizar as práticas da gambiarra, como criatividade cotidiana e vernacular desenvolvendo soluções com quaisquer objetos, conhecimentos ou pessoas disponíveis; e do mutirão, como formação coletiva dinâmica orientada à solução de problemas.

Em sua atuação, a MetaReciclagem situou-se em diferentes contextos institucionais e discursivos. Se o ativismo midiático baseado na ideia de mídia tática foi um dos primeiros fundamentos de agregação da rede, foi o campo da inclusão digital que nos ofereceu a oportunidade de estabelecermos laboratórios e desenvolvermos experimentações - ainda que buscando sempre ir além do mero acesso e propondo a apropriação de tecnologias com base em uma cultura livre. Com o tempo descobrimos que aquilo que fazíamos tinha paralelos com hacklabs, hackerspaces e toda a cena de cultura de faça-você-mesmo. Entendemos que estávamos assumindo uma posição de resistência contra a obsolescência programada, que teríamos um papel importante no debate sobre a questão do lixo eletrônico. Algumas pessoas da rede estabeleceram um diálogo produtivo e continuado com o campo da arte eletrônica.

Essa trajetória está diretamente ligada à prioridade que sempre atribuímos à ideia de abertura, que necessariamente acompanha uma cultura livre. Uma sensibilidade do abrir, aproximando as pessoas da tecnologia para entender como as coisas funcionam, reordenar seus componentes, inventar outros usos, propor outras interpretações. Uma prática da abertura que implica uma estética da abertura (e sua relação com o ruído, a sujeira, a imperfeição, o inesperado). Estética da abertura que necessariamente se relaciona com uma ética da abertura, da participação, do compartilhamento. A compreensão da abertura como princípio político. Um dos resultados desse posicionamento é o fato de a MetaReciclagem ter evitado uma institucionalização centralizada. Em vez de definir uma estrutura hierárquica definida, ela se concretiza de forma fluida e cambiante, sugerindo formas de mobilizar ações que são supostamente mais adequadas a um contexto altamente enredado.

A partir de 2003, o Brasil passaria por grandes transformações. Em especial na política cultural. Na esteira da eleição de Lula como Presidente da República, uma personagem inesperada para o jogo político tradicional se alçaria ao posto de Ministro da Cultura: Gilberto Gil. Músico com reconhecimento internacional e uma das principais vozes do tropicalismo - movimento cultural surgido nos anos sessentas que propunha o diálogo entre manifestações culturais tradicionais, as vanguardas artísticas urbanas e a emergente cultura pop -, Gil sempre demonstrou uma curiosidade a respeito do papel que as tecnologias digitais poderiam exercer na cultura.

O novo dirigente traria uma transformação fundamental para o Ministério: em vez de entender cultura somente sob o prisma da economia do entretenimento e do mercado da arte, propunha um entendimento antropológico da cultura como o conjunto de tudo aquilo que nos faz humanos, vivendo em sociedade. A partir desta perspectiva é que seria criado, sob a coordenação de Celio Turino, o programa Cultura Viva, que propunha um "do-in antropológico". O projeto pretendia identificar e estimular pontos potencialmente transformadores para as culturas brasileiras: os espaços que viriam a ser chamados de Pontos de Cultura.

Logo depois de sua criação, o projeto Cultura Viva decidiu incluir uma vertente digital que incorporava uma profunda reflexão a respeito de autonomia dos saberes, da generosidade implícita nas licenças livres e abertas, da valorização de uma postura hacker (o próprio Ministro posicionou-se como um "ministro hacker"), e da livre circulação de produção cultural. Naquele contexto, o digital não era entendido somente como uma nova linguagem, mas pelo contrário como elemento potencialmente integrador de diferentes linguagens artísticas e formas de expressão cultural.

Para planejar e implementar essa visão, o Ministério convidaria integrantes de diversos grupos, coletivos e redes que se dedicavam a questões de ativismo midiático, cultura livre e tecnologias de comunicação. Isso daria ensejo a uma série de ações em conjunto: encontros, festivais, oficinas, processos de formação e intercâmbio. Centenas de grupos em todas as regiões do Brasil tiveram seu primeiro contato com tecnologias de produção cultural, e já começavam usando softwares livres.

Laboratórios

Nos anos seguintes, uma questão começou a me inquietar em particular: se algumas das pessoas mais capacitadas em relação à fronteira entre tecnologia e cultura estão ocupadas dando oficinas para compartilhar o que já aprenderam, quem é que vai se ocupar de pensar e desenvolver o futuro dessas tecnologias? Criar e ensinar são momentos igualmente necessários, mas em muitos casos exigem disposições mentais distintas. Em determinado momento, parecia que só estávamos criando alternativas de viabilidade para a formação, deixando de lado o aprofundamento, a experimentação formal e o questionamento do imaginário social envolvido em todas essas questões. Além de promover o acesso à cultura digital, como poderíamos apoiar o próprio desenvolvimento da cultura (sem adjetivos) em diálogo com esses novos contextos que têm surgido? Se tínhamos uma visão crítica ao imaginário dos medialabs dos EUA e Europa, o que é que poderíamos propor para sucedê-los?

Pensando nessas questões, criei em 2010 a plataforma Rede//Labs, que naquele ano estabeleceu uma parceria com o Ministério da Cultura para investigar que tipo de arranjo formal e administrativo se fazia necessário para estimular esse tipo de desenvolvimento. Queríamos entender o que deveria ser um laboratório experimental adequado aos dias de hoje. Passamos alguns meses conversando com dezenas de pessoas e grupos atuantes nesse contexto no Brasil e no exterior. Organizamos um blog, promovemos um encontro com pessoas vindas de todo o país e um painel internacional sobre laboratórios de mídia e laboratórios experimentais. Conversamos bastante sobre como sustentar uma cultura de inovação baseada em princípios de liberdade, abertura e compartilhamento, e orientada a demandas da sociedade, não simplesmente ao lucro. Identificamos temas emergentes como a cena maker, a prototipagem digital, as mídias locativas, a realidade expandida, as cartografias colaborativas, o hardware livre, a internet das coisas, os sensores interconectados, entre outros. Entendemos que o laboratório experimental ideal não é (somente) um estúdio, e que também não é (somente) uma escola. Chegamos a esboçar com o Ministério um mecanismode apoio formal à cultura digital experimental, e traçar planos para a implementação de uma rede de laboratórios de arte e tecnologia financiados pelo Ministério da Cultura.

Infelizmente, a passagem de ano para 2011 assistiu a uma mudança brusca no comando no Ministério da Cultura, o que fez com que todas essas ações e planos caíssem no vazio institucional que se seguiu1. A nova prioridade no Ministério era a Secretaria de Economia Criativa. Ainda que mais aberta do que o referencial britânico das indústrias criativas, era nítida a reorientação desde a visão antropológica da cultura em direção a uma visão da cultura como mercado privilegiado.

No fim de 2011, Rede//Labs estabeleceu uma parceria de pesquisa com o Centro de Cultura Espanhola de São Paulo, subordinado à AECID. Nos meses seguintes, redigi uma série de artigos sobre laboratórios experimentais em rede, e articulei a produção de quatro vídeos sobre diferentes organizações e cenários no Brasil que atuam nesse campo. Apesar da boa repercussão da parceria, a crise econômica na Espanha ocasionou o encerramento das atividades do CCE de São Paulo, e no mesmo caminho seguiram as expectativas de dar sequência à pesquisa.

Ao longo desses percursos, acredito que tenhamos aprendido algumas lições. Ou ao menos aprendemos a melhor elaborar algumas questões. Uma delas diz respeito ao aprisionamento ao mercado. Como é que podemos estimular a consolidação de um tipo de reflexão e de prática culturais que estão ligadas à multiplicação dos instrumentos de informação e comunicação, mas como fazemos isso sem cair na armadilha da mensuração econômica segundo a qual tudo que não tem valor comercial não merece investimento? Quais os caminhos para propor colaboração antidisciplinar, que não somente ultrapasse as barreiras entre as disciplinas, mas deixe-as para trás?

Outra questão que tem surgido e inspirado cada vez mais propostas é a integração entre os fluxos das redes digitais e os fluxos das ruas. Em vez de cair naquela visão (que muitos já consideram obsoleta) segundo a qual a internet era a negação da cidade - seu extremo oposto-, um grande número de iniciativas tem buscado justamente relacionar essas duas dimensões diferenciadas de sociabilidade dentro de uma visão integrada. São ações que se desenrolam simultaneamente na internet e nas cidades, que relacionam e retroalimentam o âmbito dos commons digitais juntamente ao âmbito do espaço público urbano. Que trazem a cultura livre para as ruas ao mesmo tempo em que levam a criatividade vernacular e as táticas de apropriação do cotidiano para as redes online. Projetos de mapeamento digital colaborativo, intervenções (e festas) que tomam as ruas. Ações que pensam a própria rua como laboratório, abundante em recursos pouco utilizados e em soluções inovadoras. Que pensam mesmo o laboratório convencional como espaço situado no cenário urbano, potencialmente um espaço de contato que ainda precisamos entender melhor. Que incentivam a ciência cidadã, a criatividade economicamente improdutiva, o hacking de imaginário social. Valores como integração, amizade, afeto, colaboração e tolerância ultrapassando a competição. Porque no fundo o que queremos são futuros mais justos, participativos e inclusivos. E isso não será possível sem desenvolvermos plenamente o potencial das nossas cidades, incorporando os adjetivos que façam sentido durante o caminho mas sem perder de vista o horizonte.

O caminho é longo, mas já estamos em marcha.

1Devo aqui acrescentar que em setembro de 2012 houve nova mudança de Ministra da Cultura no Brasil. Enquanto escrevo este texto escuto boatos de retomada de ações mais experimentais em cultura e tecnologia. Aguardemos.

No início deste mês estive em Medellín, na Colômbia, participando da quinta edição das Jornadas Ciudades Creativas, organizada pela Fundação Kreanta. O texto abaixo é uma costura da minha apresentação na mesa sobre "Apropriação de tecnologias para cidades inteligentes". Pra quem já leu meus outros textos, esse não tem nenhuma novidade. Mas fica como impressão do momento. Assim que tiver tempo também quero publicar por aqui um relato sobre minha experiência durante o evento.Respondendo a uma questão da plateia após sua palestra na edição de 2012 das Jornadas Kreanta, a socióloga Saskia Sassen problematizou a aparente "explosão de adjetivos" que tem atualmente acompanhado a reflexão sobre cidades e urbanismo: cidades criativas, cidades digitais, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e por aí vai. Disse que ela mesma tem tentado evitar os adjetivos, porque em pouco tempo as consultorias comerciais oportunistas que se multiplicam pelo mundo acabam por sequestrar quaisquer termos que poderiam ter alguma relevância.Coincidentemente, dois dias antes eu havia discutido um tema similar em encontro com integrantes de diferentes projetos no Museu de Arte Moderna de Medellín. Naquela manhã de quarta-feira eu sugeria que em vez de encontrar o adjetivo certo para definir as cidades que queremos, talvez mais interessante fosse desenvolver a pleno a ideia (a utopia?) da cidade moderna como ambiente propício para a convivência com a diversidade cultural, o compartilhamento de infraestrutura e a otimização de recursos.Durante minha curta estada em Medellín, acompanhando à distância o noticiário sobre as eleições municipais no Brasil que aconteceriam na semana seguinte, eu ainda reformularia minha opinião sobre o tema: adjetivar a cidade pode sim ser temporariamente útil, como forma de contrapor-se a todas aquelas práticas arraigadas que vão no sentido oposto ao adjetivo em questão. Assim, falar em uma cidade criativa é posicionar-se contra a cidade conservadora (posicionar-se contra a agenda conservadora e as ações conservadoras dentro do espaço urbano); a cidade sustentável se opõe à cidade baseada no desperdício; defender a cidade inteligente é acusar e refutar as cidades imobilizadas pela falta de comunicação e planejamento. Mas a chave aqui é justamente o aspecto temporário: o adjetivo não deve ser a meta em si. Antes, é indicação importante de escolha de caminho prioritário.Tenho uma sensação similar em relação ao discurso das cidades digitais, assim como ao da cultura digital, entre tantos outros. Dez anos atrás, uma das primeiras ações concebidas (embora nunca implementada a contento) pelas mesmas pessoas que à época estavam envolvidas com a criação da rede MetaReciclagem se chamava "Prefeituras Inteligentes". Naquele esboço de projeto encabeçado por Daniel Pádua, imaginávamos uma política pública baseada em espaços abertos que proporcionariam a reutilização de equipamentos eletrônicos ociosos para criar redes digitais abertas que propiciassem a livre circulação de informação. Com o tempo entenderíamos que prefeituras são frequentemente os ambientes menos propícios para tais impulsos libertários. Por mais que uma prefeitura aprendesse a ser menos estúpida, ela nunca seria tão inteligente quanto gostaríamos. Ainda assim, a qualificação pelo adetivo - o digital, o criativo, o inteligente - podem trabalhar no imaginário das pessoas e dos grupos envolvidos, criar uma disposição que possibilite propor ações concretas. MetaReciclagemAo longo da última década, as diversas ações desenvolvidas de maneira distribuída através da rede MetaReciclagem acabaram deixando um pouco de lado a construção do discurso do digital – percebido ali como demasiadamente focado nas ferramentas de comunicação em si próprias, em contraposição à perspectiva de que o mais importante são as dinâmicas sociais que as tecnologias possibilitam. Em seu lugar, construiu-se uma história baseada em outros adjetivos. O livre, o aberto, o participativo, o colaborativo são centrais para a narrativa coletiva que circunda a MetaReciclagem.Mas não deixamos de lado a intenção de trabalhar junto a diferentes instituições, tentando influenciar a maneira como elas desenvolvem suas ações. De maneira distribuída e dinâmica, integrantes da rede MetaReciclagem passou a buscar parcerias com o terceiro setor, com instâncias governamentais mais abrangentes - estaduais ou federais -, com organizações culturais. Contextos que oferecem um pouco mais de abertura para uma visão ampla em relação às novas tecnologias de comunicação.Desde então, pessoas e grupos atuando dentro da rede MetaReciclagem criaram mais de uma dúzia de laboratórios em todas as regiões do país. Alguns desapareceram com o tempo, outros se reinventam até hoje. Se no início nos apresentávamos como um coletivo dedicado ao recondicionamento de computadores usados com a utilização de software livre, o uso social das redes digitais e o impulso à distribuição de cultura copyleft, hoje uma das definições mais comuns da MetaReciclagem é como rede aberta que propõe e articula ações de apropriação crítica de tecnologias para a transformação social. Cada um desses termos é naturalmente debatível, e isso ocupa boa parte do nosso tempo. A rede conta hoje com quase quinhentas pessoas em sua lista de discussão, influenciou um sem-número de projetos de tecnologia orientada para a sociedade, infiltrou-se em diversas discussões que supostamente não lhe diziam respeito, recebeu alguns prêmios e menções honrosas. Mais do que tudo, sabotou a si própria de maneira ativa e consciente - um método para manter sua potência transformadora e a desconfiança do poder institucional.Também percebemos muito cedo que não nos interessava simplesmente reutilizar a tecnologia em si, mas sim o hábito de apropriação tão presente nas culturas populares do Brasil. Identificamos e buscamos valorizar as práticas da gambiarra, como criatividade cotidiana e vernacular desenvolvendo soluções com quaisquer objetos, conhecimentos ou pessoas disponíveis; e do mutirão, como formação coletiva dinâmica orientada à solução de problemas.Em sua atuação, a MetaReciclagem situou-se em diferentes contextos institucionais e discursivos. Se o ativismo midiático baseado na ideia de mídia tática foi um dos primeiros fundamentos de agregação da rede, foi o campo da inclusão digital que nos ofereceu a oportunidade de estabelecermos laboratórios e desenvolvermos experimentações - ainda que buscando sempre ir além do mero acesso e propondo a apropriação de tecnologias com base em uma cultura livre. Com o tempo descobrimos que aquilo que fazíamos tinha paralelos com hacklabs, hackerspaces e toda a cena de cultura de faça-você-mesmo. Entendemos que estávamos assumindo uma posição de resistência contra a obsolescência programada, que teríamos um papel importante no debate sobre a questão do lixo eletrônico. Algumas pessoas da rede estabeleceram um diálogo produtivo e continuado com o campo da arte eletrônica.Essa trajetória está diretamente ligada à prioridade que sempre atribuímos à ideia de abertura, que necessariamente acompanha uma cultura livre. Uma sensibilidade do abrir, aproximando as pessoas da tecnologia para entender como as coisas funcionam, reordenar seus componentes, inventar outros usos, propor outras interpretações. Uma prática da abertura que implica uma estética da abertura (e sua relação com o ruído, a sujeira, a imperfeição, o inesperado). Estética da abertura que necessariamente se relaciona com uma ética da abertura, da participação, do compartilhamento. A compreensão da abertura como princípio político. Um dos resultados desse posicionamento é o fato de a MetaReciclagem ter evitado uma institucionalização centralizada. Em vez de definir uma estrutura hierárquica definida, ela se concretiza de forma fluida e cambiante, sugerindo formas de mobilizar ações que são supostamente mais adequadas a um contexto altamente enredado.A partir de 2003, o Brasil passaria por grandes transformações. Em especial na política cultural. Na esteira da eleição de Lula como Presidente da República, uma personagem inesperada para o jogo político tradicional se alçaria ao posto de Ministro da Cultura: Gilberto Gil. Músico com reconhecimento internacional e uma das principais vozes do tropicalismo - movimento cultural surgido nos anos sessentas que propunha o diálogo entre manifestações culturais tradicionais, as vanguardas artísticas urbanas e a emergente cultura pop -, Gil sempre demonstrou uma curiosidade a respeito do papel que as tecnologias digitais poderiam exercer na cultura.O novo dirigente traria uma transformação fundamental para o Ministério: em vez de entender cultura somente sob o prisma da economia do entretenimento e do mercado da arte, propunha um entendimento antropológico da cultura como o conjunto de tudo aquilo que nos faz humanos, vivendo em sociedade. A partir desta perspectiva é que seria criado, sob a coordenação de Celio Turino, o programa Cultura Viva, que propunha um "do-in antropológico". O projeto pretendia identificar e estimular pontos potencialmente transformadores para as culturas brasileiras: os espaços que viriam a ser chamados de Pontos de Cultura.Logo depois de sua criação, o projeto Cultura Viva decidiu incluir uma vertente digital que incorporava uma profunda reflexão a respeito de autonomia dos saberes, da generosidade implícita nas licenças livres e abertas, da valorização de uma postura hacker (o próprio Ministro posicionou-se como um "ministro hacker"), e da livre circulação de produção cultural. Naquele contexto, o digital não era entendido somente como uma nova linguagem, mas pelo contrário como elemento potencialmente integrador de diferentes linguagens artísticas e formas de expressão cultural.Para planejar e implementar essa visão, o Ministério convidaria integrantes de diversos grupos, coletivos e redes que se dedicavam a questões de ativismo midiático, cultura livre e tecnologias de comunicação. Isso daria ensejo a uma série de ações em conjunto: encontros, festivais, oficinas, processos de formação e intercâmbio. Centenas de grupos em todas as regiões do Brasil tiveram seu primeiro contato com tecnologias de produção cultural, e já começavam usando softwares livres. LaboratóriosNos anos seguintes, uma questão começou a me inquietar em particular: se algumas das pessoas mais capacitadas em relação à fronteira entre tecnologia e cultura estão ocupadas dando oficinas para compartilhar o que já aprenderam, quem é que vai se ocupar de pensar e desenvolver o futuro dessas tecnologias? Criar e ensinar são momentos igualmente necessários, mas em muitos casos exigem disposições mentais distintas. Em determinado momento, parecia que só estávamos criando alternativas de viabilidade para a formação, deixando de lado o aprofundamento, a experimentação formal e o questionamento do imaginário social envolvido em todas essas questões. Além de promover o acesso à cultura digital, como poderíamos apoiar o próprio desenvolvimento da cultura (sem adjetivos) em diálogo com esses novos contextos que têm surgido? Se tínhamos uma visão crítica ao imaginário dos medialabs dos EUA e Europa, o que é que poderíamos propor para sucedê-los?Pensando nessas questões, criei em 2010 a plataforma Rede//Labs, que naquele ano estabeleceu uma parceria com o Ministério da Cultura para investigar que tipo de arranjo formal e administrativo se fazia necessário para estimular esse tipo de desenvolvimento. Queríamos entender o que deveria ser um laboratório experimental adequado aos dias de hoje. Passamos alguns meses conversando com dezenas de pessoas e grupos atuantes nesse contexto no Brasil e no exterior. Organizamos um blog, promovemos um encontro com pessoas vindas de todo o país e um painel internacional sobre laboratórios de mídia e laboratórios experimentais. Conversamos bastante sobre como sustentar uma cultura de inovação baseada em princípios de liberdade, abertura e compartilhamento, e orientada a demandas da sociedade, não simplesmente ao lucro. Identificamos temas emergentes como a cena maker, a prototipagem digital, as mídias locativas, a realidade expandida, as cartografias colaborativas, o hardware livre, a internet das coisas, os sensores interconectados, entre outros. Entendemos que o laboratório experimental ideal não é (somente) um estúdio, e que também não é (somente) uma escola. Chegamos a esboçar com o Ministério um mecanismode apoio formal à cultura digital experimental, e traçar planos para a implementação de uma rede de laboratórios de arte e tecnologia financiados pelo Ministério da Cultura.Infelizmente, a passagem de ano para 2011 assistiu a uma mudança brusca no comando no Ministério da Cultura, o que fez com que todas essas ações e planos caíssem no vazio institucional que se seguiu1. A nova prioridade no Ministério era a Secretaria de Economia Criativa. Ainda que mais aberta do que o referencial britânico das indústrias criativas, era nítida a reorientação desde a visão antropológica da cultura em direção a uma visão da cultura como mercado privilegiado.No fim de 2011, Rede//Labs estabeleceu uma parceria de pesquisa com o Centro de Cultura Espanhola de São Paulo, subordinado à AECID. Nos meses seguintes, redigi uma série de artigos sobre laboratórios experimentais em rede, e articulei a produção de quatro vídeos sobre diferentes organizações e cenários no Brasil que atuam nesse campo. Apesar da boa repercussão da parceria, a crise econômica na Espanha ocasionou o encerramento das atividades do CCE de São Paulo, e no mesmo caminho seguiram as expectativas de dar sequência à pesquisa.Ao longo desses percursos, acredito que tenhamos aprendido algumas lições. Ou ao menos aprendemos a melhor elaborar algumas questões. Uma delas diz respeito ao aprisionamento ao mercado. Como é que podemos estimular a consolidação de um tipo de reflexão e de prática culturais que estão ligadas à multiplicação dos instrumentos de informação e comunicação, mas como fazemos isso sem cair na armadilha da mensuração econômica segundo a qual tudo que não tem valor comercial não merece investimento? Quais os caminhos para propor colaboração antidisciplinar, que não somente ultrapasse as barreiras entre as disciplinas, mas deixe-as para trás?Outra questão que tem surgido e inspirado cada vez mais propostas é a integração entre os fluxos das redes digitais e os fluxos das ruas. Em vez de cair naquela visão (que muitos já consideram obsoleta) segundo a qual a internet era a negação da cidade - seu extremo oposto-, um grande número de iniciativas tem buscado justamente relacionar essas duas dimensões diferenciadas de sociabilidade dentro de uma visão integrada. São ações que se desenrolam simultaneamente na internet e nas cidades, que relacionam e retroalimentam o âmbito dos commons digitais juntamente ao âmbito do espaço público urbano. Que trazem a cultura livre para as ruas ao mesmo tempo em que levam a criatividade vernacular e as táticas de apropriação do cotidiano para as redes online. Projetos de mapeamento digital colaborativo, intervenções (e festas) que tomam as ruas. Ações que pensam a própria rua como laboratório, abundante em recursos pouco utilizados e em soluções inovadoras. Que pensam mesmo o laboratório convencional como espaço situado no cenário urbano, potencialmente um espaço de contato que ainda precisamos entender melhor. Que incentivam a ciência cidadã, a criatividade economicamente improdutiva, o hacking de imaginário social. Valores como integração, amizade, afeto, colaboração e tolerância ultrapassando a competição. Porque no fundo o que queremos são futuros mais justos, participativos e inclusivos. E isso não será possível sem desenvolvermos plenamente o potencial das nossas cidades, incorporando os adjetivos que façam sentido durante o caminho mas sem perder de vista o horizonte.O caminho é longo, mas já estamos em marcha. 1Devo aqui acrescentar que em setembro de 2012 houve nova mudança de Ministra da Cultura no Brasil. Enquanto escrevo este texto escuto boatos de retomada de ações mais experimentais em cultura e tecnologia. Aguardemos.

Cidades, coisas, pessoas

Um número crescente de iniciativas ligadas à cultura livre, à mobilização em rede e à apropriação crítica de tecnologias têm se dedicado a refletir sobre a cidade como construção “hackeável”, e a propor maneiras de interferir nela. É um importante desdobramento que busca superar a oposição artificial entre “virtual” e “real”, e reabilitar a cidade como espaço primordial de disputa na busca de transformação efetiva.

Mais do que lançar ideias soltas na rua, essas intervenções, projetos e articulações se propõem a interferir na própria construção da cidade enquanto infraestrutura coletiva. Dois anos atrás eu me perguntava sobre o paralelo que via entre a maneira como a MetaReciclagem se aproxima das tecnologias de informação e o tipo de mudança que as redes colaborativas podem proporcionar às cidades. Hoje vejo muitas hipóteses sendo colocadas a prova.

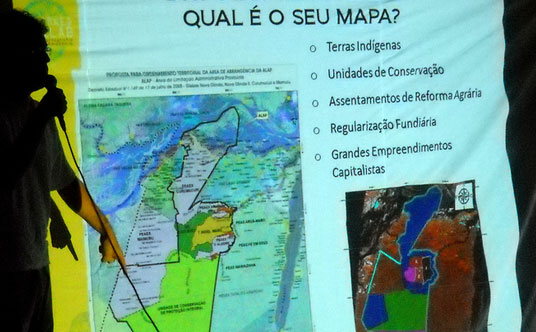

Um grupo heterogêneo que circula em torno da Casa de Cultura Digital, em São Paulo, tem atuado em algumas dessas questões. O Baixo Centro vai além de simplesmente retratar digitalmente a cidade, e propõe uma retomada criativa e bem-humorada das ruas. O Arte Fora do Museu dá visibilidade para expressão artística que de outro modo seria invisível, soterrada pela pressa, pelo anonimato e pela rotina da vida urbana. O Ônibus Hacker põe em prática uma ideia sonhada por vários coletivos ao longo dessa última década: um laboratório móvel que se arma onde quer que haja interesse e uma extensão de energia elétrica. Outros grupos e formações, como o Labmóvel, também têm investigado essa relação entre a lógica colaborativa que emerge das redes digitais e o mundo lá fora. Assumindo uma vertente mais crítica, o Laboratório de Cartografias Insurgentes buscou produzir “mapas políticos” que retratassem as remoções e despejos no Rio de Janeiro em decorrência dos megaeventos vindouros. Em comum entre todos esses projetos, a incorporação do espaço público como território compartilhado.

Naturalmente, assuntos como mapeamento colaborativo têm pipocado por todos os cantos (eu mesmo já relatei o Labx, que teve um eixo chamado “geografia experimental”, e algumas brincadeiras com mapeamento aéreo de baixo custo nos céus do Rio de Janeiro). Para quem se interessa especificamente por ferramentas e metodologias de mapeamento, estamos organizando (mais!) uma lista de discussão chamada geolivre. Apareçam por lá.

Do outro lado do Atlântico, o diálogo entre ruas e redes também é foco de atenção. Inspirado pelo Movimento 15M, pela ideia de openness e pelas diversas iniciativas recentes de cartografia cidadã, o Medialab Prado organizou em Madrid a conferência “City Open Interface”. O mesmo Medialab Prado foi também responsável, junto com a Science Gallery, pela realização na Irlanda do Interactivos?’12 Dublin, que reuniu projetos e ideias sobre “hackear a cidade”. O evento se propunha a desenvolver protótipos funcionais para mudar a relação das pessoas com o entorno urbano. É interessante perceber que os projetos selecionados têm uma pegada emergente, de baixo para cima. Ainda mais levando-se em conta que Dublin foi sede do Media Lab Europe, uma espécie de sucursal do Media Lab do MIT. O encerramento do projeto em 2005 é usualmente interpretado como um fracasso na replicação de um modelo que funciona bem nos Estados Unidos, mas que não é necessariamente a resposta adequada para outras localidades (como eu já sugeria aqui). Apesar do nome em comum, a proposta do Medialab Prado - na qual as tecnologias surgem como facilitadores para a construção coletiva das cidades - vai em direção oposta ao modo usual de agir do Media Lab do MIT (que acredita que um software de planejamento urbano pode ajudar a construir as cidades do futuro).

Essa é uma diferença importante que surge entre a perspectiva dos laboratórios experimentais em rede e aquela dos laboratórios de mídia em um formato mais tradicional. Estes de certa forma distanciam-se da pulsação local, transformando-se em lugares alheios a seu entorno para se concentrar em soluções replicáveis a contextos diversos. Enquanto eu entendo essa forma de agir, acredito que ela não deveria ser a única possível. Já propus anteriormente que os labs experimentais podem se tornar interfaces entre a rede e a rua. Pode ser interessante então reconhecer algumas dinâmicas presentes na cidade enquanto construção coletiva, a fim de saber como melhor operar.

Muitos ativistas da tecnologia livre (entre os quais humildemente me incluo) sofremos frequentemente de uma certa síndrome do novo mundo. Identificamos lógicas que funcionam na comunicação digital e logo queremos transpô-las para todas as áreas do conhecimento. É um impulso potente e muitas vezes criativo, mas que pode sofrer de uma superficialidade tremenda. A primeira observação que faço é que a questão urbana, as dinâmicas sociais e a infraestrutura de circulação vêm sendo estudadas há séculos. Suas dinâmicas, inclusive aquelas que se assemelham a pontos críticos da cultura digital - em especial a tensão entre controle e organicidade - já foram analisadas de forma bastante abrangente. Algumas boas ideias (e outras péssimas) foram testadas na prática com populações inteiras. Em vez de jogar na lata de lixo todo esse histórico, podemos buscar pontos de composição com ele - que podem inclusive nos ajudar a entender a própria tecnologia de uma forma diferente.

Bernardo Gutiérrez, jornalista espanhol residente em São Paulo, escreveu recentemente sobre cidades e copyleft, buscando paralelos entre um ensaio urbanístico de Henri Lefebvre e uma compilação de escritos de Richard Stallman. Falando sobre assuntos distintos - respectivamente a cidade e o software -, ambos afirmam uma condição de realidade em construção, de obra inacabada, em relação à qual podemos assumir uma eterna possibilidade de interferência.

É essa transitoriedade que sugere ser possível mexer nas cidades de modo análogo ao software. Mas essa analogia não deve ser interpretada de maneira absoluta. O que interessa aqui é justamente a abertura à modificação, e não uma redução da realidade cotidiana a meros sistemas informacionais. Por mais que a cidade possa ser modificada de forma parecida com o software livre, ela em si não é simplesmente uma descrição digital abstrata. A série de documentários “All Watched Over By Machines of Loving Grace”, produzida por Adam Curtis para a BBC (e disponível para download no Archive.org) mostra a influência que as teorias da cibernética adquiriram ao longo da segunda metade do século XX. Dá exemplos dos efeitos nefastos decorrentes da utilização em larga escala de princípios da cibernética para o dia a dia da administração da economia, da política e da sociedade. Para funcionar, esses princípios supõem a redução de toda ação humana, todo fenômeno natural, toda a realidade à nossa volta, a uma representação matemática. Mas a sociedade não cabe em um modelo matemático. Ela não é o mero circuito de circulação, comércio e “entretenimento” (seja lá o que isso for). Ela é, isso sim, lugar privilegiado da contradição, onde intimidade e anonimato estão lado a lado, onde harmonia e hostilidade podem ser esperadas a todo momento, onde precariedade e oportunidades se chocam.

Merece atenção especial o discurso de “cidades inteligentes” atualmente em construção, alimentado por interesses poderosos inspirados nessa visão simplista da cidade. É assustador perceber a total ignorância que os representantes da indústria têm sobre o tipo de ameaça que essas tecnologias trazem para futuros menos iluminados. Sistemas de controle podem parecer uma boa ideia, mas se caírem em mãos erradas podem ter consequências desastrosas. Mais assustador ainda é ver como são bem relacionadas essas pessoas. Vendem projetos milionários para administrações municipais, que as implementam de cima para baixo, mais uma vez ignorando totalmente a complexidade de implicações que esses projetos têm na sociedade. Não fazem ideia de como realmente se dão os fluxos dentro das cidades (que para Adam Greenfield já são inteligentes em si mesmas, independente de dispositivos interconectados).

Juan Freire lidera o grupo de trabalho “Ciudad e Procomún” do Medialab Prado, que propõe “uma resposta crítica e construtiva ao modelo de cidades inteligentes”. Entre suas preocupações está a disseminação de vários tipos de sensores interconectados e controlados pela administração pública para monitorar em tempo real a vida urbana (a tal “internet das coisas” muito oportunamente questionada pelo IOT Council). Freire afirma que o problema desse tipo de urbanismo não é a tecnologia, mas a reiteração de um modelo de cidade centralizada e hierárquica.

Escrevendo sobre “a cidade da internet das coisas”, André Lemos afirma que pensar sobre tecnologia para cidades não se trata somente de automatizar a comunicação entre objetos informacionais para aumentar a eficiência do dia a dia, mas também de “produzir novos discursos, novas narrativas sobre o urbano (do se perder, de serendipidade, do ficar invisível aos sistemas de detecção, de ressaltar ruídos e padrões que escapem da utilidade estreita).” A cidade não pode ser administrada como uma partida de SimCity. Infelizmente, isso é justamente o que o impulso pelo controle acaba gerando. Um vídeo da Globo News incorporado no artigo de Lemos retrata a demonstração que o prefeito do Rio faz de seu mais novo videogame, digo, Centro de Operações. Ao longo da reportagem, eu tive a sombria impressão de assistir a uma cena de flashback de algum filme de ficção distópica - aquela cena em que o filme volta no tempo para mostrar quais foram os fatos que acabaram levando a um futuro indesejável. O vídeo está disponível, por enquanto, aqui:

Essa gramática do controle, sobre a qual já escrevi anteriormente, baseia-se justamente na redução da cidade ao modelo cibernético. É justamente esse ponto cego em relação à complexidade da política cotidiana - política aqui entendida como arte da vida coletiva, em sociedade - que escapa às mais bem intencionadas tentativas de diretamente transpor lógicas típicas das redes digitais para o espaço urbano.

No começo desse ano eu acompanhei a certa distância algumas das discussões sobre transparência e controle social da administração pública. Grande parte do que se propõe nesse tema em âmbito municipal trata somente de dados de execução orçamentária - divulgando quanto a prefeitura gastou com cada área de administração. Poucos envolvidos chegam a refletir sobre abrir todo o processo burocrático não somente aos olhos da população, mas também à cabeça ou mesmo aos braços dela. Em outras palavras, o cidadão só pode assistir enquanto a prefeitura gasta o dinheiro - não é chamado a dividir a responsabilidade pelas decisões e em nenhum momento é convidado a ajudar na prática. Mesmo que eu tenha disposição, tempo, conhecimento e ferramentas para ajudar no jardinamento da praça ao lado da minha casa, não sou autorizado a fazê-lo, para não atrapalhar o funcionamento da máquina burocrática para a qual não passo de um número.

Nas redes e nos grupos que discutem essas coisas, costumamos porpor um tipo de relação que se opõe à submissão da sociedade ao funcionamento das novas tecnologias. Acreditamos que, pelo contrário, as tecnologias é que deveriam ser adaptadas para ajudar a construir uma sociedade mais participativa, harmoniosa, aberta à diversidade e justa. Para isso, é preciso ter bem claro que a mera digitalização, interconexão e circulação de informação sobre o espaço urbano não vai criar a cidade que queremos. Na verdade, se essa captura e gerenciamento de informação se presta a fins de controle, enquadramento e exclusão, ela está indo justamente no caminho contrário. Antes uma cidade desconectada do que uma cidade conectada a uma central de controle autoritária!

2012 é ano de eleições municipais. É uma época crucial. Em muitas cidades de todos os portes, os assuntos “cidade digital” e “cidade inteligente” têm ganhado espaço nas campanhas eleitorais. Além disso, o cenário de esvaziamento conceitual nas políticas públicas federais de acesso à tecnologia nos puxa de volta para o local como espaço legítimo de disputa de visões de mundo. Nos últimos dois anos, perdemos muito espaço a partir da imposição de uma lógica mercantilista à visão antropológica que o Ministério da Cultura previamente liderava. Da mesma forma, ganha espaço em Brasília a retórica simplista das “cidades digitais” - que dá importância muito maior à criação de redes wi-fi municipais que oferecem acesso doméstico privado do que a espaços comunitários que proporcionem vivência, troca, experimentação e aprendizado mútuo. Não podemos deixar que essa tendência se torne hegemônica.

Para a grande maioria das pessoas que leem esse artigo, a cidade é uma realidade inescapável. Está logo ali, atravessando a porta. Ela pode parecer opressora, perigosa, impossível de mudar. Mas é só começar a procurar pra descobrir que tem mais um monte de gente tentando. Como fazer pra encontrar essas pessoas? Use as redes!

Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.

PS eu havia incluído o vídeo errado do prefeito do Rio. Fiz a correção acima.

Um número crescente de iniciativas ligadas à cultura livre, à mobilização em rede e à apropriação crítica de tecnologias têm se dedicado a refletir sobre a cidade como construção “hackeável”, e a propor maneiras de interferir nela. É um importante desdobramento que busca superar a oposição artificial entre “virtual” e “real”, e reabilitar a cidade como espaço primordial de disputa na busca de transformação efetiva.Mais do que lançar ideias soltas na rua, essas intervenções, projetos e articulações se propõem a interferir na própria construção da cidade enquanto infraestrutura coletiva. Dois anos atrás eu me perguntava sobre o paralelo que via entre a maneira como a MetaReciclagem se aproxima das tecnologias de informação e o tipo de mudança que as redes colaborativas podem proporcionar às cidades. Hoje vejo muitas hipóteses sendo colocadas a prova.Um grupo heterogêneo que circula em torno da Casa de Cultura Digital, em São Paulo, tem atuado em algumas dessas questões. O Baixo Centro vai além de simplesmente retratar digitalmente a cidade, e propõe uma retomada criativa e bem-humorada das ruas. O Arte Fora do Museu dá visibilidade para expressão artística que de outro modo seria invisível, soterrada pela pressa, pelo anonimato e pela rotina da vida urbana. O Ônibus Hacker põe em prática uma ideia sonhada por vários coletivos ao longo dessa última década: um laboratório móvel que se arma onde quer que haja interesse e uma extensão de energia elétrica. Outros grupos e formações, como o Labmóvel, também têm investigado essa relação entre a lógica colaborativa que emerge das redes digitais e o mundo lá fora. Assumindo uma vertente mais crítica, o Laboratório de Cartografias Insurgentes buscou produzir “mapas políticos” que retratassem as remoções e despejos no Rio de Janeiro em decorrência dos megaeventos vindouros. Em comum entre todos esses projetos, a incorporação do espaço público como território compartilhado.Naturalmente, assuntos como mapeamento colaborativo têm pipocado por todos os cantos (eu mesmo já relatei o Labx, que teve um eixo chamado “geografia experimental”, e algumas brincadeiras com mapeamento aéreo de baixo custo nos céus do Rio de Janeiro). Para quem se interessa especificamente por ferramentas e metodologias de mapeamento, estamos organizando (mais!) uma lista de discussão chamada geolivre. Apareçam por lá.Do outro lado do Atlântico, o diálogo entre ruas e redes também é foco de atenção. Inspirado pelo Movimento 15M, pela ideia de openness e pelas diversas iniciativas recentes de cartografia cidadã, o Medialab Prado organizou em Madrid a conferência “City Open Interface”. O mesmo Medialab Prado foi também responsável, junto com a Science Gallery, pela realização na Irlanda do Interactivos?’12 Dublin, que reuniu projetos e ideias sobre “hackear a cidade”. O evento se propunha a desenvolver protótipos funcionais para mudar a relação das pessoas com o entorno urbano. É interessante perceber que os projetos selecionados têm uma pegada emergente, de baixo para cima. Ainda mais levando-se em conta que Dublin foi sede do Media Lab Europe, uma espécie de sucursal do Media Lab do MIT. O encerramento do projeto em 2005 é usualmente interpretado como um fracasso na replicação de um modelo que funciona bem nos Estados Unidos, mas que não é necessariamente a resposta adequada para outras localidades (como eu já sugeria aqui). Apesar do nome em comum, a proposta do Medialab Prado - na qual as tecnologias surgem como facilitadores para a construção coletiva das cidades - vai em direção oposta ao modo usual de agir do Media Lab do MIT (que acredita que um software de planejamento urbano pode ajudar a construir as cidades do futuro).Essa é uma diferença importante que surge entre a perspectiva dos laboratórios experimentais em rede e aquela dos laboratórios de mídia em um formato mais tradicional. Estes de certa forma distanciam-se da pulsação local, transformando-se em lugares alheios a seu entorno para se concentrar em soluções replicáveis a contextos diversos. Enquanto eu entendo essa forma de agir, acredito que ela não deveria ser a única possível. Já propus anteriormente que os labs experimentais podem se tornar interfaces entre a rede e a rua. Pode ser interessante então reconhecer algumas dinâmicas presentes na cidade enquanto construção coletiva, a fim de saber como melhor operar.Muitos ativistas da tecnologia livre (entre os quais humildemente me incluo) sofremos frequentemente de uma certa síndrome do novo mundo. Identificamos lógicas que funcionam na comunicação digital e logo queremos transpô-las para todas as áreas do conhecimento. É um impulso potente e muitas vezes criativo, mas que pode sofrer de uma superficialidade tremenda. A primeira observação que faço é que a questão urbana, as dinâmicas sociais e a infraestrutura de circulação vêm sendo estudadas há séculos. Suas dinâmicas, inclusive aquelas que se assemelham a pontos críticos da cultura digital - em especial a tensão entre controle e organicidade - já foram analisadas de forma bastante abrangente. Algumas boas ideias (e outras péssimas) foram testadas na prática com populações inteiras. Em vez de jogar na lata de lixo todo esse histórico, podemos buscar pontos de composição com ele - que podem inclusive nos ajudar a entender a própria tecnologia de uma forma diferente.Bernardo Gutiérrez, jornalista espanhol residente em São Paulo, escreveu recentemente sobre cidades e copyleft, buscando paralelos entre um ensaio urbanístico de Henri Lefebvre e uma compilação de escritos de Richard Stallman. Falando sobre assuntos distintos - respectivamente a cidade e o software -, ambos afirmam uma condição de realidade em construção, de obra inacabada, em relação à qual podemos assumir uma eterna possibilidade de interferência.É essa transitoriedade que sugere ser possível mexer nas cidades de modo análogo ao software. Mas essa analogia não deve ser interpretada de maneira absoluta. O que interessa aqui é justamente a abertura à modificação, e não uma redução da realidade cotidiana a meros sistemas informacionais. Por mais que a cidade possa ser modificada de forma parecida com o software livre, ela em si não é simplesmente uma descrição digital abstrata. A série de documentários “All Watched Over By Machines of Loving Grace”, produzida por Adam Curtis para a BBC (e disponível para download no Archive.org) mostra a influência que as teorias da cibernética adquiriram ao longo da segunda metade do século XX. Dá exemplos dos efeitos nefastos decorrentes da utilização em larga escala de princípios da cibernética para o dia a dia da administração da economia, da política e da sociedade. Para funcionar, esses princípios supõem a redução de toda ação humana, todo fenômeno natural, toda a realidade à nossa volta, a uma representação matemática. Mas a sociedade não cabe em um modelo matemático. Ela não é o mero circuito de circulação, comércio e “entretenimento” (seja lá o que isso for). Ela é, isso sim, lugar privilegiado da contradição, onde intimidade e anonimato estão lado a lado, onde harmonia e hostilidade podem ser esperadas a todo momento, onde precariedade e oportunidades se chocam.Merece atenção especial o discurso de “cidades inteligentes” atualmente em construção, alimentado por interesses poderosos inspirados nessa visão simplista da cidade. É assustador perceber a total ignorância que os representantes da indústria têm sobre o tipo de ameaça que essas tecnologias trazem para futuros menos iluminados. Sistemas de controle podem parecer uma boa ideia, mas se caírem em mãos erradas podem ter consequências desastrosas. Mais assustador ainda é ver como são bem relacionadas essas pessoas. Vendem projetos milionários para administrações municipais, que as implementam de cima para baixo, mais uma vez ignorando totalmente a complexidade de implicações que esses projetos têm na sociedade. Não fazem ideia de como realmente se dão os fluxos dentro das cidades (que para Adam Greenfield já são inteligentes em si mesmas, independente de dispositivos interconectados).Juan Freire lidera o grupo de trabalho “Ciudad e Procomún” do Medialab Prado, que propõe “uma resposta crítica e construtiva ao modelo de cidades inteligentes”. Entre suas preocupações está a disseminação de vários tipos de sensores interconectados e controlados pela administração pública para monitorar em tempo real a vida urbana (a tal “internet das coisas” muito oportunamente questionada pelo IOT Council). Freire afirma que o problema desse tipo de urbanismo não é a tecnologia, mas a reiteração de um modelo de cidade centralizada e hierárquica.Escrevendo sobre “a cidade da internet das coisas”, André Lemos afirma que pensar sobre tecnologia para cidades não se trata somente de automatizar a comunicação entre objetos informacionais para aumentar a eficiência do dia a dia, mas também de “produzir novos discursos, novas narrativas sobre o urbano (do se perder, de serendipidade, do ficar invisível aos sistemas de detecção, de ressaltar ruídos e padrões que escapem da utilidade estreita).” A cidade não pode ser administrada como uma partida de SimCity. Infelizmente, isso é justamente o que o impulso pelo controle acaba gerando. Um vídeo da Globo News incorporado no artigo de Lemos retrata a demonstração que o prefeito do Rio faz de seu mais novo videogame, digo, Centro de Operações. Ao longo da reportagem, eu tive a sombria impressão de assistir a uma cena de flashback de algum filme de ficção distópica - aquela cena em que o filme volta no tempo para mostrar quais foram os fatos que acabaram levando a um futuro indesejável. O vídeo está disponível, por enquanto, aqui:Essa gramática do controle, sobre a qual já escrevi anteriormente, baseia-se justamente na redução da cidade ao modelo cibernético. É justamente esse ponto cego em relação à complexidade da política cotidiana - política aqui entendida como arte da vida coletiva, em sociedade - que escapa às mais bem intencionadas tentativas de diretamente transpor lógicas típicas das redes digitais para o espaço urbano.No começo desse ano eu acompanhei a certa distância algumas das discussões sobre transparência e controle social da administração pública. Grande parte do que se propõe nesse tema em âmbito municipal trata somente de dados de execução orçamentária - divulgando quanto a prefeitura gastou com cada área de administração. Poucos envolvidos chegam a refletir sobre abrir todo o processo burocrático não somente aos olhos da população, mas também à cabeça ou mesmo aos braços dela. Em outras palavras, o cidadão só pode assistir enquanto a prefeitura gasta o dinheiro - não é chamado a dividir a responsabilidade pelas decisões e em nenhum momento é convidado a ajudar na prática. Mesmo que eu tenha disposição, tempo, conhecimento e ferramentas para ajudar no jardinamento da praça ao lado da minha casa, não sou autorizado a fazê-lo, para não atrapalhar o funcionamento da máquina burocrática para a qual não passo de um número.Nas redes e nos grupos que discutem essas coisas, costumamos porpor um tipo de relação que se opõe à submissão da sociedade ao funcionamento das novas tecnologias. Acreditamos que, pelo contrário, as tecnologias é que deveriam ser adaptadas para ajudar a construir uma sociedade mais participativa, harmoniosa, aberta à diversidade e justa. Para isso, é preciso ter bem claro que a mera digitalização, interconexão e circulação de informação sobre o espaço urbano não vai criar a cidade que queremos. Na verdade, se essa captura e gerenciamento de informação se presta a fins de controle, enquadramento e exclusão, ela está indo justamente no caminho contrário. Antes uma cidade desconectada do que uma cidade conectada a uma central de controle autoritária!2012 é ano de eleições municipais. É uma época crucial. Em muitas cidades de todos os portes, os assuntos “cidade digital” e “cidade inteligente” têm ganhado espaço nas campanhas eleitorais. Além disso, o cenário de esvaziamento conceitual nas políticas públicas federais de acesso à tecnologia nos puxa de volta para o local como espaço legítimo de disputa de visões de mundo. Nos últimos dois anos, perdemos muito espaço a partir da imposição de uma lógica mercantilista à visão antropológica que o Ministério da Cultura previamente liderava. Da mesma forma, ganha espaço em Brasília a retórica simplista das “cidades digitais” - que dá importância muito maior à criação de redes wi-fi municipais que oferecem acesso doméstico privado do que a espaços comunitários que proporcionem vivência, troca, experimentação e aprendizado mútuo. Não podemos deixar que essa tendência se torne hegemônica.Para a grande maioria das pessoas que leem esse artigo, a cidade é uma realidade inescapável. Está logo ali, atravessando a porta. Ela pode parecer opressora, perigosa, impossível de mudar. Mas é só começar a procurar pra descobrir que tem mais um monte de gente tentando. Como fazer pra encontrar essas pessoas? Use as redes!Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.PS eu havia incluído o vídeo errado do prefeito do Rio. Fiz a correção acima.Postura Experimental

Insisto há algum tempo que, em se tratando de labs experimentais, hoje em dia mais importante do que a infraestrutura é uma certa postura experimental (e sei que mais gente também pensa assim). Por um lado, é óbvio que essa afirmação sugere a crescente irrelevância de tantos projetos de laboratórios que dedicam (muito) mais atenção a computadores, câmeras e afins do que a criar dinâmicas para reunir pessoas e promover entre elas o intercâmbio e a construção coletiva. Por outro lado, reafirma a inventividade presente em arranjos temporários e auto-organizados, frequentemente informais e baseados na troca generosa e abundante. Mas como fazer para escapar às amarras do fazer cotidiano e da inserção em esquemas predefinidos, nos quais as pessoas já sabem como se portar? Como evitar que o momento do encontro seja somente um espaço de performance de rotinas individualmente ensaiadas e permita a troca real de influências mútuas?

Uma das atividades mais concorridas do Labx que organizei no Rio em dezembro passado foi a mesa sobre Labs Nômades, que reuniu iniciativas vindas de diversos contextos institucionais e localidades. Grande parte delas atua de maneira diversa do que geralmente se espera de "laboratórios de mídia": ocupam o espaço público, firmam parcerias com organizações locais, fazem reuniões em cafés ou botecos, desenvolvem estruturas móveis, organizam-se de maneira improvável e depois desaparecem. Em comum têm a pulsão da criação, frequentemente superando - ainda que temporariamente - a precariedade, adaptando-se a quaisquer condições que se apresentem. Geralmente, produzem muito mais do que projetos institucionais com recursos muito mais vultosos. Parte de sua força vem da inventividade de formatos de agrupamento.

Labs em movimento

Aqui no meu canto, de onde observo essas coisas emergirem, espero que os labs contemporâneos (que vão ativar o pós-digital?) tenham entre seus objetivos gerar soluções para um mundo melhor. De preferência com base em tecnologias livres e dialogando com grandes estruturas que já existem, incluindo os programas de inclusão digital de grande escala, que ainda acredito terem um grande potencial de reinvenção. Nesse particular, repito outra vez o que falei mês passado na Virada Digital em Paraty: cada sala de informática em escola, telecentro, ponto de cultura ou similar tem o potencial de se tornar um criativo laboratório experimental. Basta uma sutil mas importante inversão de expectativas: em vez de afirmar um uso específico das tecnologias, esses espaços deveriam concentrar-se em elaborar questões abertas sobre elas. Passar do ponto final à interrogação. Partir do pressuposto de que qualquer processo de formação orientado à exposição, avaliação e controle já começa defasado.

A palestra em Paraty, aliás, foi importante - apesar de um pouco conturbada. Até uma semana antes do evento, eu estava agendado para falar às 14hs do sábado. Poucos dias antes, me remarcaram para as nove da manhã. Cheguei a comentar com a produção que é otimismo demasiado esperar que haja público tão cedo em um sábado, ainda mais em Paraty. Mas madruguei em Ubatuba para chegar a tempo. No horário marcado, disseram que teriam que adiar para às 13hs. Foi bom porque tive mais tempo para preparar a apresentação, além de ter encontrado um monte de amigos pelas ruas do centro histórico. Uma apresentação um tanto bizarra de artes marciais que ocupava o palco me atrasou mais um pouco, e ironicamente iniciei quase no horário originalmente previsto.

Apesar de muita semelhança com a estrutura das Campus Parties, havia ainda outra vantagem na Virada: as pessoas ouviam o que se falava ao microfone. Rolou até alguma interação ao final da minha fala. Mais tarde, fora do palco, fui também apresentado a Álvaro, coordenador do curso de informática da Etec (Escola Técnica - Centro Paula Souza) de Ubatuba. Esse encontro foi providencial: duas semanas depois aconteceria o Encontrão Hipertropical de MetaReciclagem naquela cidade. A partir desse contato, articulamos algumas atividades em parceria durante o Encontrão, que acabou se tornando um grande laboratório aberto - informal e dinâmico, seguindo os desejos e intenções das pessoas por ali e desapegado de cumprir obrigações formais comuns em eventos do tipo. Contei mais sobre o Encontrão no blog Ubalab, mas destaco aqui um trecho:

"Parte do grupo foi ao centro comprar vegetais e peixes para o almoço (atividade coletiva que tomou boa parte da tarde). Outrxs montaram em um dos quiosques da Fundação um laboratório onde se dedicaram a montar antenas para tentar escutar navios ou interferências em satélites, um radiotelescópio feito com uma daquelas mesas de plástico de boteco, experiências com redes sem fio, uma oficina aberta sobre Openstreetmap e outras experiências espontâneas. Um grupo de alunos da Etec chegou em uma van, instigados para continuar o ritmo da tarde anterior.

A página com a programação do Encontrão foi, como alguns de nós já esperávamos, mais uma declaração de intenções do que um mapa de atividades e horários. As conversas que tinham sido planejadas para os dois dias foram condensadas em um momento à noitinha, puxadas por Henrique Parra. Iluminado por uma verdadeira gambiarra (no sentido português) e por um datashow apontado ao chão, um círculo de gente fez uma conversa aberta sobre temas diversos: Ubatuba, juventude, cenário político local, mata atlântica, redes autônomas, sonhos, desejos e projeções. Fiquei feliz quando os alunos da Etec se colocaram (principalmente a menina que falou indignada que 'a juventude de hoje só quer saber de jogar CS e ver tirinha no facebook').

Na manhã de domingo, alguns alugaram bicicletas e dizem ter rodado 36km pela cidade, coletando trilhas de GPS que vão alimentar o mapa da cidade no OSM. O coletivo Mutgamb fez uma reunião de trabalho, enquanto outros grupos se espalhavam pelas praias e bairros da cidade."

No que toca à reflexão sobre Labs, o Encontrão de MetaReciclagem me deu ainda mais certeza de que podemos produzir muito mais nesse limite do caos do que se tivéssemos uma programação rígida. É claro que muita gente ficou decepcionada porque esperava um encontro mais organizado. É certo que, se tivéssemos demandas bem definidas a solucionar, um encontro nesse formato talvez não fosse a melhor solução. Mas o caso ali era outro: explorar possibilidades, proporcionar encontros, afirmar a identidade múltipla de uma rede. Conceber futuros coletivos e abertos. Menos concretizar ações específicas do que deixar as possibilidades fluírem para imaginar o que vamos querer fazer em seguida. Sob essa ótica, acredito que o Encontrão foi um sucesso. E imagino que exista aí uma lição para os Labs: além de postura ser mais importante do que infraestrutura, existem momentos em que o ritmo complexo da livre interação entre pessoas proporciona maior abertura do que um planejamento detalhado e rígido.

Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.

Insisto há algum tempo que, em se tratando de labs experimentais, hoje em dia mais importante do que a infraestrutura é uma certa postura experimental (e sei que mais gente também pensa assim). Por um lado, é óbvio que essa afirmação sugere a crescente irrelevância de tantos projetos de laboratórios que dedicam (muito) mais atenção a computadores, câmeras e afins do que a criar dinâmicas para reunir pessoas e promover entre elas o intercâmbio e a construção coletiva. Por outro lado, reafirma a inventividade presente em arranjos temporários e auto-organizados, frequentemente informais e baseados na troca generosa e abundante. Mas como fazer para escapar às amarras do fazer cotidiano e da inserção em esquemas predefinidos, nos quais as pessoas já sabem como se portar? Como evitar que o momento do encontro seja somente um espaço de performance de rotinas individualmente ensaiadas e permita a troca real de influências mútuas?Uma das atividades mais concorridas do Labx que organizei no Rio em dezembro passado foi a mesa sobre Labs Nômades, que reuniu iniciativas vindas de diversos contextos institucionais e localidades. Grande parte delas atua de maneira diversa do que geralmente se espera de "laboratórios de mídia": ocupam o espaço público, firmam parcerias com organizações locais, fazem reuniões em cafés ou botecos, desenvolvem estruturas móveis, organizam-se de maneira improvável e depois desaparecem. Em comum têm a pulsão da criação, frequentemente superando - ainda que temporariamente - a precariedade, adaptando-se a quaisquer condições que se apresentem. Geralmente, produzem muito mais do que projetos institucionais com recursos muito mais vultosos. Parte de sua força vem da inventividade de formatos de agrupamento. Labs em movimentoAqui no meu canto, de onde observo essas coisas emergirem, espero que os labs contemporâneos (que vão ativar o pós-digital?) tenham entre seus objetivos gerar soluções para um mundo melhor. De preferência com base em tecnologias livres e dialogando com grandes estruturas que já existem, incluindo os programas de inclusão digital de grande escala, que ainda acredito terem um grande potencial de reinvenção. Nesse particular, repito outra vez o que falei mês passado na Virada Digital em Paraty: cada sala de informática em escola, telecentro, ponto de cultura ou similar tem o potencial de se tornar um criativo laboratório experimental. Basta uma sutil mas importante inversão de expectativas: em vez de afirmar um uso específico das tecnologias, esses espaços deveriam concentrar-se em elaborar questões abertas sobre elas. Passar do ponto final à interrogação. Partir do pressuposto de que qualquer processo de formação orientado à exposição, avaliação e controle já começa defasado.A palestra em Paraty, aliás, foi importante - apesar de um pouco conturbada. Até uma semana antes do evento, eu estava agendado para falar às 14hs do sábado. Poucos dias antes, me remarcaram para as nove da manhã. Cheguei a comentar com a produção que é otimismo demasiado esperar que haja público tão cedo em um sábado, ainda mais em Paraty. Mas madruguei em Ubatuba para chegar a tempo. No horário marcado, disseram que teriam que adiar para às 13hs. Foi bom porque tive mais tempo para preparar a apresentação, além de ter encontrado um monte de amigos pelas ruas do centro histórico. Uma apresentação um tanto bizarra de artes marciais que ocupava o palco me atrasou mais um pouco, e ironicamente iniciei quase no horário originalmente previsto.Apesar de muita semelhança com a estrutura das Campus Parties, havia ainda outra vantagem na Virada: as pessoas ouviam o que se falava ao microfone. Rolou até alguma interação ao final da minha fala. Mais tarde, fora do palco, fui também apresentado a Álvaro, coordenador do curso de informática da Etec (Escola Técnica - Centro Paula Souza) de Ubatuba. Esse encontro foi providencial: duas semanas depois aconteceria o Encontrão Hipertropical de MetaReciclagem naquela cidade. A partir desse contato, articulamos algumas atividades em parceria durante o Encontrão, que acabou se tornando um grande laboratório aberto - informal e dinâmico, seguindo os desejos e intenções das pessoas por ali e desapegado de cumprir obrigações formais comuns em eventos do tipo. Contei mais sobre o Encontrão no blog Ubalab, mas destaco aqui um trecho: "Parte do grupo foi ao centro comprar vegetais e peixes para o almoço (atividade coletiva que tomou boa parte da tarde). Outrxs montaram em um dos quiosques da Fundação um laboratório onde se dedicaram a montar antenas para tentar escutar navios ou interferências em satélites, um radiotelescópio feito com uma daquelas mesas de plástico de boteco, experiências com redes sem fio, uma oficina aberta sobre Openstreetmap e outras experiências espontâneas. Um grupo de alunos da Etec chegou em uma van, instigados para continuar o ritmo da tarde anterior. A página com a programação do Encontrão foi, como alguns de nós já esperávamos, mais uma declaração de intenções do que um mapa de atividades e horários. As conversas que tinham sido planejadas para os dois dias foram condensadas em um momento à noitinha, puxadas por Henrique Parra. Iluminado por uma verdadeira gambiarra (no sentido português) e por um datashow apontado ao chão, um círculo de gente fez uma conversa aberta sobre temas diversos: Ubatuba, juventude, cenário político local, mata atlântica, redes autônomas, sonhos, desejos e projeções. Fiquei feliz quando os alunos da Etec se colocaram (principalmente a menina que falou indignada que 'a juventude de hoje só quer saber de jogar CS e ver tirinha no facebook'). Na manhã de domingo, alguns alugaram bicicletas e dizem ter rodado 36km pela cidade, coletando trilhas de GPS que vão alimentar o mapa da cidade no OSM. O coletivo Mutgamb fez uma reunião de trabalho, enquanto outros grupos se espalhavam pelas praias e bairros da cidade."No que toca à reflexão sobre Labs, o Encontrão de MetaReciclagem me deu ainda mais certeza de que podemos produzir muito mais nesse limite do caos do que se tivéssemos uma programação rígida. É claro que muita gente ficou decepcionada porque esperava um encontro mais organizado. É certo que, se tivéssemos demandas bem definidas a solucionar, um encontro nesse formato talvez não fosse a melhor solução. Mas o caso ali era outro: explorar possibilidades, proporcionar encontros, afirmar a identidade múltipla de uma rede. Conceber futuros coletivos e abertos. Menos concretizar ações específicas do que deixar as possibilidades fluírem para imaginar o que vamos querer fazer em seguida. Sob essa ótica, acredito que o Encontrão foi um sucesso. E imagino que exista aí uma lição para os Labs: além de postura ser mais importante do que infraestrutura, existem momentos em que o ritmo complexo da livre interação entre pessoas proporciona maior abertura do que um planejamento detalhado e rígido. Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo. -->Trackback URL for this post:

http://blog.redelabs.org/trackback/72Os céus sobre o Rio

No início de março, fui convidado pela organização do Circuito arte.mov a participar de sua programação no Rio de Janeiro: um debate na capital - após a oficina de mapeamento aéreo com Andres Burbano -, seguido no dia seguinte de uma incursão à Nuvem, hacklab rural em Visconde de Mauá - que também sediaria a mesma oficina. Eram atividades que me interessavam porque ligadas àquilo que no Labx do Festival CulturaDigital.Br eu tinha chamado de "cartografia experimental". Na época, até havíamos tentado trazer Burbano para o Labx. Ele havia participado do arte.mov em 2010, quando desafiou os organizadores locais a trabalharem "a arte de voar" como tema exploratório para alguma edição futura do evento. A programação que acompanhei no Rio estava moldada por esse desafio.

Cheguei na tarde de sexta-feira e fui direto ao espaço onde aconteceria o evento - um daqueles lugares do Rio que deixam a gente sem fôlego pela composição de construção e paisagem. No topo de Santa Teresa, o Parque das Ruínas é uma antiga mansão transformada em espaço cultural. Estruturas de metal fundem-se a paredes com tijolos expostos, em cujas frestas se instalam samambaias. Do antigo sótão, tem-se uma visão panorâmica - Centro, ponte Rio-Niterói, zona sul, Cristo Redentor e floresta.

Desviei da multidão de turistas trajados de bermudas, meias e papetes que acabava de descer de mais um ônibus fretado, subi a escada e encontrei o pessoal envolvido com a oficina. Acompanhados por um número de participantes - Bruno Vianna e Cinthia Mendonça, ambos articuladores da Nuvem, em Mauá - acompanhavam Andres Burbano, artista e pesquisador colombiano residente nos Estados Unidos (que eu entrevistaria no dia seguinte). Burbano trouxe da interação com o Grassroots Mapping o know-how da criação de balões a partir de um material inusitado. Os "cobertores de sobrevivência", utilizados para minimizar a perda de calor do corpo em situações de emergência, são retângulos de cerca de dois metros por um e pouco, feitos de um filme de poliéster reflexivo. É um material extremamente leve, barato e relativamente resistente.

Subi ao terraço, onde encontrei Lucas Bambozzi e Fernando Velázquez, que coordenavam as ações do dia. Lucas também estava envolvido com a Breve História do Agora, apresentação do grupo FAQ que aconteceria à noite no auditório do local. Circulei um pouco para conhecer melhor o Parque e voltei ao espaço da oficina, onde já testavam o equilíbrio do balão.

Eu perdi o começo da oficina no Rio, então relato o processo que vi dois dias depois em Mauá. O primeiro passo é prototipar em papel esquemas de dobraduras que permitam montar balões a partir desses cobertores. Em seguida, são montados os balões propriamente ditos, utilizando-se bastante fita adesiva e barbantes. Depois, cada balão é enchido para testes - com um aspirador de pó invertido ou um secador de cabelos - quando verificam-se eventuais vazamentos, seu equilíbrio e a sustentação. Por fim, um cilindro de hélio comprimido é utilizado para encher o balão, e prende-se na base dele uma câmera, geralmente dentro de um saco plástico transparente. Não é qualquer câmera: Burbano utiliza os modelos que permitem a instalação do CHDK - firmware alternativo que permite controlar diversas opções avançadas, mesmo em câmeras de baixo custo. A câmera é configurada (ou ajeitada, com uma bela gambiarra que utiliza atilhos e um pedacinho de madeira) para fazer fotos contínuas, e o balão é lançado ao ar preso por um barbante. A ideia é fazer suficientes fotos aéres que permitam a composição de mapas do entorno.

No Rio, o balão foi solto com alguma pressa. A noite se aproximava, o que ameaçava a captação de imagens com luminosidade suficiente. Quando finalmente alçou voo, foi uma festa. A empolgação no sótão da antiga mansão lembrava um bando de crianças soltando sua primeira pipa. A impressão era reforçada pelo forte vento que soprava lá em cima - o primeiro balão chegou a escapar do fio, para ser recuperado alguns minutos depois em uma casa vizinha. Mais uma tentativa, e aí tudo funcionou bem. O balão fez alguns voos (um OVNI fantástico, emoldurado pela paisagem da cidade maravilhosa) e gerou centenas de imagens, ou mais. Em um dos últimos voos um helicóptero passou e voltou. Alguém falou "olha a aeronáutica chegando pra acabar com a brincadeira". Mas era só algum curioso: na aproximação frontal, vimos um braço acenando lá de dentro, antes do helicóptero sumir a caminho de Botafogo.

A noite caiu e começamos o debate, um "fórum de apresentação de ideias e projetos". Assim que ligaram o projetor, som, refletores e outros equipamentos, a energia caiu. Aparentemente, a rede não segurava a carga. Começamos na voz livre, depois voltou o projetor e por fim e microfone. Paola Barreto mostrou diversas explorações a partir de câmeras de vigilância, envolvendo intervenções com atores e outras ações. Léo Póvoa e Ricardo Cutz falaram sobre projetos, em especial o AM/PM, aplicativo para smartphones que mede o tempo de trabalho material em tempos de dependência de redes informacionais. Em seguida foi Lea Rekow, gringa baseada no Rio. Ela tem um projeto na Rocinha, dedicado a criar jardins em áreas livres, que se utiliza de smartphones para identificar trilhas percorridas e encontrar pontos com potencial para se tornarem novos jardins. Em seguida eu contei um pouco sobre a MetaReciclagem e sobre minhas intenções em Ubatuba com o núcleo Ubalab. Tentei apresentar a ideia (ainda, e até hoje, pouco mais do que um esboço à espera da possibilidade de maior dedicação) de coletar dados sobre o trajeto que faz o lixo doméstico coletado na cidade até chegar a Tremembé, no alto da serra - depois de percorrer mais de cem quilômetros nos quais deixa um rastro de fumaça de diesel e cheiro de chorume. Após as apresentações, acabei ficando incumbido de mediar o debate. Na sequência, assistimos à apresentação do grupo FAQ e saímos para jantar em um restaurante de Santa Teresa.